Introduction

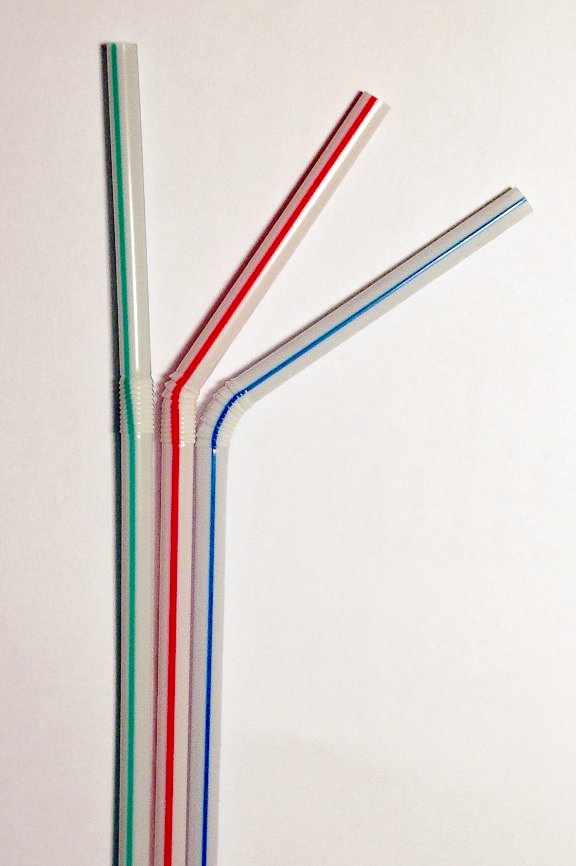

- Matériel et outils

Étape 1 - Etape préalable

La veille au soir, ou quelques heures avant de commencer l'expérience, placer au congélateur (attention, bien à plat !) 3 gobelets en carton remplis d'eau. Veiller à ce que tous soient au même niveau.

Étape 2 - Présentation et mise en place du dispositif

Présenter les trois gobelets aux élèves ; ils contiennent maintenant tous de l'eau congelée à un niveau identique ; en ajouter un 4e avec des glaçons.

Le premier gobelet sera placé dans un plateau sans rien de particulier ; le deuxième avec un couvercle (sous-tasse ou assiette de dînette) et de la paille. Dans le troisième, percer un trou avec la pointe d'un stylo, sur le côté, le plus bas possible.

Proposer aux élèves de faire des hypothèses sur celui qui conservera le plus longtemps de la glace.

Étape 3 - Une heure plus tard...

Faire observer aux élèves les différentes quantités de glace. Qu'est-ce qui a le plus fondu ? Et pourquoi, selon eux ?

(Ce qui est intéressant, également, c'est d'observer la forme de la glace. Dans le gobelet avec un trou d'évacuation de l'eau, la glace fond plus vite de ce côté-là.)

Étape 4 - Deux heures plus tard...

Conclure l'expérience en observant ce qui reste et en le confrontant aux hypothèses de départ. Pourquoi l'évacuation de l'eau permet-elle une meilleure conservation ? Pourquoi le couvercle et la paille conservent la glace ?

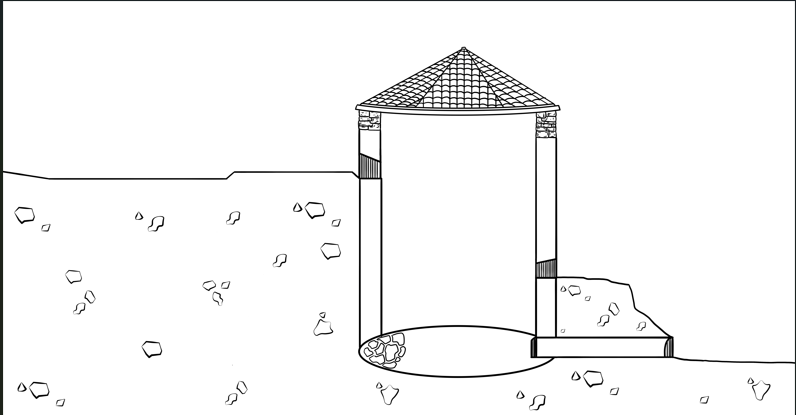

On pourra ensuite faire remplir le schéma de la glacière de Pivaut, dessinée par le service communication du PNR Sainte-Baume, en ajoutant les éléments suivants : évacuation d'eau, toit, murs épais, dalles disjointes, et en dessinant la hauteur de la glace à l'intérieur (pas trop haut, et bien tassée).

Schéma glacière de Pivaut ©PNR Sainte-Baume

Comment ça marche ?

Observations : que voit-on ?

La glace a fondu le plus vite en glaçons (petits morceaux de glace, pas tassés), et dans le gobelet à l'air libre (eau de fonte qui accélère la fonte).

Mise en garde : qu'est-ce qui pourrait faire rater l'expérience ?

Ne pas trop remplir les gobelets, attention à ce qu'ils ne se fissurent pas durant la phase de congélation. Bien percer le trou le plus bas possible dans le troisième gobelet.

Explications

Quelques notions simples peuvent être abordées pour expliquer ces phénomènes : l'isolation (toit, murs), la température de l'eau et celle de la glace, la densité d'un bloc de glace par rapport à celle des glaçons. D'ailleurs, on remplissait la glacière en cassant des blocs de glace issus de bassins de congélation, et en faisant geler de nouveau le tout arrosé d'eau au fond.

Éléments pédagogiques

Objectifs pédagogiques

- comprendre les changements d'état.

- étudier les propriétés isolantes des matériaux.

- apprendre à formuler des hypothèses, mener une expérience et tirer des conclusions.

Pistes pour animer l'expérience

A la suite de cette expérience, on pourra réfléchir avec les enfants sur la notion de progrès et de technologie ; mais aussi voir les usages de la glace, autrefois (thérapeutique et produit de luxe) et aujourd'hui.

Sources et ressources

https://www.pnr-saintebaume.fr/espace-education/

Fiche « connaissance du territoire » sur les glacières : https://www.pnr-saintebaume.fr/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/Fiche_connaissance8_culture_pnrsb.pdf

Dernière modification 17/04/2025 par user:Philafil.

Published